@yandex.ru

отец Михаил

Духовные связи и молитвенные взаимодействия братии Свято-Михайло-Афонской пустыни (1877-1928 гг.)

Наша православная Церковь в последней трети 19-го века переживала невиданный рассвет, благоухала старцами и просто праведными людьми, как ухоженный садовый цветник в период медосбора пчелиными роями.

Наша православная Церковь в последней трети 19-го века переживала невиданный рассвет, благоухала старцами и просто праведными людьми, как ухоженный садовый цветник в период медосбора пчелиными роями.

Всего 51 год просуществовала «Казачья Лавра» на Северном Кавказе, но вполне успела зарекомендовать себя в народной молве как форпост и оплот Православия. Как свеча, перед тем как погаснуть неожиданно вспыхивает, так и наша обитель Духа старого Афона ярко осветила Западный Кавказ светом Веры Христовой.

Вспомним, как это происходило.

После успешного завершения Великой Кавказской войны в 1864 году, царское правительство решило привлечь афонских монахов к делу повторной христианизации Западного Кавказа. Такую идею впервые высказал Наместник Кавказа в 1863-1881 годах Великий Князь Михаил Николаевич Романов, наш почетный ктитор с 1885 года.

Русские монахи, услышав такой зов с седого Кавказа и зная, что именно там, на Кавказе находится Иверия – первый удел Божией Матери, с радостью откликнулись на предложение о переносе афонской святости на Кавказ. И вот буквально за 30 лет здесь были основаны 4 второафонских мужских монастыря. Самый первый был основан в середине 70-ч годов 19 века на Новом Афоне и широко известен, как монастырь в честь св. апостола Симона Кананита. Вторым, основанном в Адыгее в 1877 году, является как раз наш монастырь в честь святого Архистратига небесных Сил Архангела Михаила. В 80-х годах 19 века на реке Большой Зеленчук был организован третий монастырь в честь святого благоверного князя Александра Невского. И четвертый монастырь – в честь Успения Божией Матери вблизи г. Пятигорска.

Русские монахи, услышав такой зов с седого Кавказа и зная, что именно там, на Кавказе находится Иверия – первый удел Божией Матери, с радостью откликнулись на предложение о переносе афонской святости на Кавказ. И вот буквально за 30 лет здесь были основаны 4 второафонских мужских монастыря. Самый первый был основан в середине 70-ч годов 19 века на Новом Афоне и широко известен, как монастырь в честь св. апостола Симона Кананита. Вторым, основанном в Адыгее в 1877 году, является как раз наш монастырь в честь святого Архистратига небесных Сил Архангела Михаила. В 80-х годах 19 века на реке Большой Зеленчук был организован третий монастырь в честь святого благоверного князя Александра Невского. И четвертый монастырь – в честь Успения Божией Матери вблизи г. Пятигорска.

Глядя на жизнь и деятельность нашего Михайловского монастыря через целое столетие, мы можем со всей очевидностью дать правильную характеристику нашей обители, как явлению выдающемуся и в какой-то степени сказочному, нереальному и сверхъестественному.

Глядя на жизнь и деятельность нашего Михайловского монастыря через целое столетие, мы можем со всей очевидностью дать правильную характеристику нашей обители, как явлению выдающемуся и в какой-то степени сказочному, нереальному и сверхъестественному.

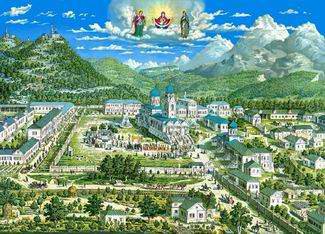

И действительно, приехали 7-8 монахов со Старого Афона и за четверть века построили на совершенно пустом и заросшем лесом трехскатном холме огромный архитектурный комплекс, включающий 5 церквей и 17 келейных корпусов, дававший возможность проживать в обители около 250 монашествующим и более 600 рабочим. Всего же зданий было построено – 33.

Трудовой и молитвенный подвиг нашего, по большому счету, крестьянского монастыря, вывел его по количеству паломников в первую десятку из числа более чем 1200 монастырей в Российской Империи. В день, Великим Постом, к нам в монастырь приходило по 5 тысяч паломников, стремившихся поучаствовать в обыденной жизни обители, помочь чем-то братии. Ну и, конечно, прикоснуться к святыням, вывезенным со Старого Афона, поговеть, поисповедоваться и принять Причастие Святых Тайн.

Трудовой и молитвенный подвиг нашего, по большому счету, крестьянского монастыря, вывел его по количеству паломников в первую десятку из числа более чем 1200 монастырей в Российской Империи. В день, Великим Постом, к нам в монастырь приходило по 5 тысяч паломников, стремившихся поучаствовать в обыденной жизни обители, помочь чем-то братии. Ну и, конечно, прикоснуться к святыням, вывезенным со Старого Афона, поговеть, поисповедоваться и принять Причастие Святых Тайн.

На монастырь в 19 веке смотрели преимущественно как на чудо, другого слова и не подберёшь – тут и фонтаны, и верблюды, и фарсовские озёра, где можно покататься на лодках, покупаться и половить раков под корягами. Здесь и подземный древневизантийский монастырь 9-14 веков прямо под обителью, и христианские храмы 5-6 веков, и множество обжитых пещер отшельников в соседних хребтах. Даже присутствовала своя метеорологическая станция, утверждавшая на основании многолетних исследований, о подобии климата нашего плато, климату горного курорта в Швейцарии – Лозанна.

На монастырь в 19 веке смотрели преимущественно как на чудо, другого слова и не подберёшь – тут и фонтаны, и верблюды, и фарсовские озёра, где можно покататься на лодках, покупаться и половить раков под корягами. Здесь и подземный древневизантийский монастырь 9-14 веков прямо под обителью, и христианские храмы 5-6 веков, и множество обжитых пещер отшельников в соседних хребтах. Даже присутствовала своя метеорологическая станция, утверждавшая на основании многолетних исследований, о подобии климата нашего плато, климату горного курорта в Швейцарии – Лозанна.

Наличие трёх подворий у обители и предметные разговоры о торговле монастыря своими сельскими продуктами с жителями Западной Европы умиляли самых недоверчивых.

Духовные и молитвенные связи нашего монастыря со Старым Афоном преимущественно выражались или состояли в следующем:

- во первых, старшая братия обители приехала с Афона продав келию Успения Божией Матери Котломужского монастыря. Они привезли с собою не только святыни Горы Афон, но также общежительный афонский устав, по которому с тех пор и жили на Кавказе;

- во вторых, тогда ещё послушник Мартин (Островых), проживал несколько лет на Старом Афоне так же в Ставроникитском монастыре, келья «Пирг»;

- в третьих, часть монахов, переехавших с Афона на плато у горы Физиабхо, владела техникой и искусством иконописи, что позволило им организовать уже на Кавказе солидную мастерскую, изготовлявшую на заказ иконы для всей Кубани. Руководил этой мастерской иеромонах Амвросий (Татаринский).

Подытоживая наши размышления, приходим к констатации фактов тех лет. Как минимум три монастыря на Святой горе Афон поддерживали определённые взаимоотношения с Михайловской пустынью. Это, конечно же: Свято-Пантелеимоновская обитель с Русским и Андреевским скитами, потому, что невозможно себе представить отсутствие духовных связей между русскими людьми, живущими хоть и на Афоне, но всё равно – на чужбине. Тем более что именно этот монастырь, в котором проживали и до сих пор компактно молятся выходцы из России, в те годы занимался строительством Симоно-Кананитского монастыря в Абхазии. С другой стороны, два греческих монастыря – Ставроникитский и Котломужский со своими духовниками и старцами. Не вдаваясь в подробности экономического и политического положения русских монахов на Святой Горе Афон в те годы, скажем, что отошедшие от Старого Афона монахи, впитав афонскую традицию и привнеся её на Кавказ, в дальнейшем уже не имели нужды в каком-то руководстве или духовном окормлении афонских духовников. Все свои силы, знания и умения они без остатка отдали делу строительства на Кавказе второафонского Михайловского монастыря, - как идеала общежительного монашеского устройства. И в течении всей своей жизни никто из них на Старый Афон уже не стремился. Своё общение с Афонитами они ограничивали территорией Кавказа и уже тут-то можно реально говорить о наличии деловых и молитвенных связях между второафонскими монастырями.

Как известно, к концу 19-го века даже существовала паломническая тропа, соединяющая три второафонских монастыря за исключением Бештаугорского.

Странники и просто богомольцы, не имеющие в те времена роскошных асфальтовых дорог от одного монастыря к другому, к которым уже привыкли мы, брали на плечи котомки с нехитрыми пожитками, в руки брали чётки и крепкий посох и отважно отправлялись в путь.

Мы расскажем о трёх паломнических маршрутах так называемого «молитвенного треугольника».

Если паломники начинали свой маршрут от Симоно-Кананитского монастыря на Новом Афоне в Абхазии, то они шли: Новый Афон – Псху – пер. Азапш – Пхия – Верхний Архыз – Нижний Архыз – Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай – Мостовое – Губская – Хамкетинская – Новосвободная (Царская) – Свято-Михайлова пустынь.

Если паломники шли от Михайловой пустыни, то они шли: Михайло-Афонская пустынь – Новосвободная (Царская) – Хамкетинская – Губская – Мостовое – Псебай – Курджиново. Дойдя до ст. Курджиново, паломники определялись. Если они решали идти в Новый Афон, то они сворачивали с трассы и шли вверх по реке Б. Лаба: Курджиново – Рожкао – Дамхурц – Загедан – Пхия – пер. Адзапш – Псху – Новый Афон.

Если они решали идти в Зеленчукский Александровский монастырь, то они шли по трассе: Курджиново – Преградная – Сторожевая – Зеленчукская – Нижний Архыз.

И третий маршрут вёл от Зеленчукского Александровского монастыря в сторону Черного моря. Тут нужно было выбрать перевал, через который вы пойдёте к морю. Выбор был преимущественно в пользу перевалов Адзапш и Санчаро, редко кто соглашался на путь в Абхазию и Новоафонский монастырь через перевал Псырс (Магана).

Если вспомнить стародавние времена, функционирование Шелкового пути на Кавказе, то получается, что наши паломники в своём пути из монастыря в монастырь в точности его повторяли. Вернее будет сказать, они проходили Карачаево-Черкесским ответвлением Шелкового пути, потому что путь через Лагонаки для этих целей оставался невостребованным. Итак, они шли: Зеленчукский Александровский монастырь – Верхний Архыз – Лунная поляна – Пхия – р. Сачоро – пер.Адзапш – долина Псху – Новый Афон.

Основатель нашего монастыря Архимандрит Мартирий (Островых) очень любил Великого Князя Михаила Николаевича Романова, являющегося учредителем и почётным ктитором обители. По большей части именно через Наместника Кавказа, а после 1881 года и Председателя Государственного совета вплоть до 1905 года, наша обитель была непосредственно связана с правящей династией Романовых и все Императоры принимали участие в важнейших вопросах жизни нашего монастыря, подписывая указы и постановления.

Основатель нашего монастыря Архимандрит Мартирий (Островых) очень любил Великого Князя Михаила Николаевича Романова, являющегося учредителем и почётным ктитором обители. По большей части именно через Наместника Кавказа, а после 1881 года и Председателя Государственного совета вплоть до 1905 года, наша обитель была непосредственно связана с правящей династией Романовых и все Императоры принимали участие в важнейших вопросах жизни нашего монастыря, подписывая указы и постановления.

По монастырскому преданию, Император Александр II, будучи в 1861 году в течение 2-х суток в 10 километрах от ещё не существовавшей нашей обители, даже проскакал не лошади по нашей земле, чем без сомнения освятил её.

А если вспомнить Великокняжескую Кубанскую охоту в наших горах, на которую ежегодно съезжались до 160 человек столичной знати с казачьим конвоем, то можно с уверенностью сказать, что Великие Князья были частыми гостями Казачьей Лавры и отца Мартирия. Через эти величественные связи нашему основоположнику Архимандриту Мартирию довольно легко было решать все вопросы становления и развития монастыря. Он даже умер в один и тот же год с Михаилом Николаевичем Романовым, что вполне определённо говорит об их очень тесном сотрудничестве и любви.

Наши предшественники были однозначно все монархистами и в своих ежедневных церковных и келейных молитвах возносили искренние просьбы к Творцу о спасении и сохранении монархического строя. Это в большой степени выразилось в строительстве белокаменной часовни в ст. Царской на месте расположения шатра убиенного в 1881 году народовольцами Императора Александра II. А рядом с этой часовней располагался памятник в честь окончания Великой Кавказской войны, всего в 12 километрах монастыря. К этой часовне ежегодно совершался архиерейский крестный ход, который к вечеру возвращался обратно в обитель. Так монашествующие засвидетельствовали своё любовное отношение к правящей династии.

Длительные духовные связи имела наша обитель со Ставропольем и Архиерейской кафедрой. В первую очередь такое положение дел сложилось чисто исторически – наш монастырь несколько десятилетий своего становления относился к Ставропольской епархии. Кстати будет упомянуть, что именно в Ставропольском краевом архиве нами были найдены и введены в исторический оборот наиболее важные документы по истории обители.

Начиная с Преосвященного епископа Германа (Осецкого), благословившего иеромонаха Мартирия (Островых) на строительство монастыря у горы Физиабхо (Фавор), каждый из Ставропольских Владык посещал нашу обитель и стремился обласкать братию и о. Мартирия.

Именно в Ставропольском Архиерейском Доме происходили многочисленные хиротонии и награждения братии Михайловой пустыни.

После открытия Свято-Михайловой пустыни в 70-х годах 19 века, наверное, не было уголка в соседних хребтах, где бы не селились в пещерах отшельники и исихасты. Порой они приходили из самых отдалённых уголков Кавказа – Грузии, Армении, Абхазии. Обживали когда-то заброшенные предыдущими отшельниками пещеры, покрывали стены известковым раствором и расписывали незатейливыми надписями и рисунками. Частенько их можно было видеть на продовольственном складе, где они по благословению Настоятеля получали продукты для продолжения своего отшельнического жития.

Конечно же, братия монастыря была с ними в непосредственном молитвенном общении.

Духовные связи имелись у нашего монастыря с городом Екатеринодаром и городом Майкопом, где продолжительное время функционировали наши подворья. На этих подворьях приготавливали к принятию монашеских обетов, да и просто воцерковляли тех молодых людей, которые выражали желание поступить в монастырь. Как теперь уже широко известно, под нашим монастырём находится разветвлённая сеть подземных ходов, выкопанных по преданию, византийскими монахами ещё в 8-9 веках. Здесь долгое время функционировал древневизантийский монастырь. А на соседних вершинах горы Острах и горы Физиабхо ещё в V-VI веках были построены византийские церкви с баптистериями.

К сожалению, нашествие средневекового завоевателя Тамерлана на Кавказ в 1395-1396 годах привело к уничтожению взаимосвязей нашего региона с Византийской Империей. Лишь спустя сотни лет, в последней трети XIX века, они были возобновлены через переселенцев со Старого Афона.

Вспомним, кстати, о древнем городе Кассек, расположенном на реке Губе всего в 16 км от нашей обители. По мнению Адыгейского археолога Н.Г. Ловпаче, нашедшего в этом городе 5 развалин византийских храмов, там проживало до 15 тысяч человек, и этот город был перенесён в долины лишь в 12-13 веках н.э. Там проживало смешанное население: аланы, греки, адыги.

Ну и конечно трудно умолчать о сенсационной находке древневизантийского монастыря под ст. Губской Мостовского района Краснодарского края. Это от нас около 20 км на восток. Перед спуском в катакомбы находится икона Царицы небесной покрытая каменными подтёками.

Все открытия ещё впереди. Но уже сейчас можно смело утверждать, что в древности на нашей территории располагался мощный духовный религиозный центр Византийской империи. Это утверждение косвенно подтверждается наличием в соседних хребтах нескольких монашеских общежитий, которые нужно ещё исследовать.

После освящения 110 лет назад храма в честь Преображения Господня на горе Физиабхо, высота которой равнялась одному километру, можно было нашим предшественникам смело отождествлять наши горы с Синаем, Афоном и Иерусалимом, где, как известно, так же венчают горные вершины храмы в честь Преображения Господня. А это уже, как вы понимаете, духовные связи со всем православным миром!

После освящения 110 лет назад храма в честь Преображения Господня на горе Физиабхо, высота которой равнялась одному километру, можно было нашим предшественникам смело отождествлять наши горы с Синаем, Афоном и Иерусалимом, где, как известно, так же венчают горные вершины храмы в честь Преображения Господня. А это уже, как вы понимаете, духовные связи со всем православным миром!

Очевидно, по зависти определённых сил, где-то около 1950 года храм Преображения Господня, рассчитанный на 500 человек, был взорван богоборцами. И теперь, чтобы восстановить ту связь с заоблачными вершинами горы Афон, горы Моисея и Елеонской около города Иерусалима, нам всем нужно сильно помолиться о передаче властями Адыгеи хотя бы одного гектара на вершине горы Физиабхо.

Думается, что строительство храма в честь Преображения Господня на старом месте, явится восстановлением исторической справедливости и даст нашему монастырю право вновь называться форпостом и оплотом Православия на Северном Кавказе.